Christiane Cantauw

„Ein lohnendes Urlaubsziel für jeden, der für die schönste Zeit des Jahres ein ‚Ferien vom Ich‘ sucht“. Was eine Tourismuswerbung der lippischen Gemeinde Barntrup aus den 1960er Jahren verrät

Im Archiv für Alltagskultur werden unter anderem auch Belege der Tourismuswerbung aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufbewahrt. Dazu zählen zahlreiche Prospekte und Broschüren, die für Urlaubsaufenthalte in den Städten und Gemeinden Westfalens warben. Bevor das Internet seit Mitte der 1990er Jahre zu einem zentralen Informationsmedium für Reisende wurde, erfolgte die Suche nach einer geeigneten Destination über Reisebüros oder Werbeschriften wie das Werbefaltblatt von Barntrup, das Fotografien, Texte und eine Karte der Stadt und ihrer Umgebung enthielt und dem zudem das „Unterkunftsverzeichnis 1961“ beigelegt war. Solche Unterkunftsverzeichnisse listeten die Adressen und Telefonnummern der Hotels und Pensionen vor Ort auf, teils ergänzt durch Informationen über das spezifische Angebot der Unterkünfte wie Halb- oder Vollpension, eine besondere Lage oder Ausstattungsmerkmale. Im Falle von Barntrup gab es unter der Telefonnummer 300/301 eine zentrale Unterkunftsvermittlung durch die Stadtverwaltung.

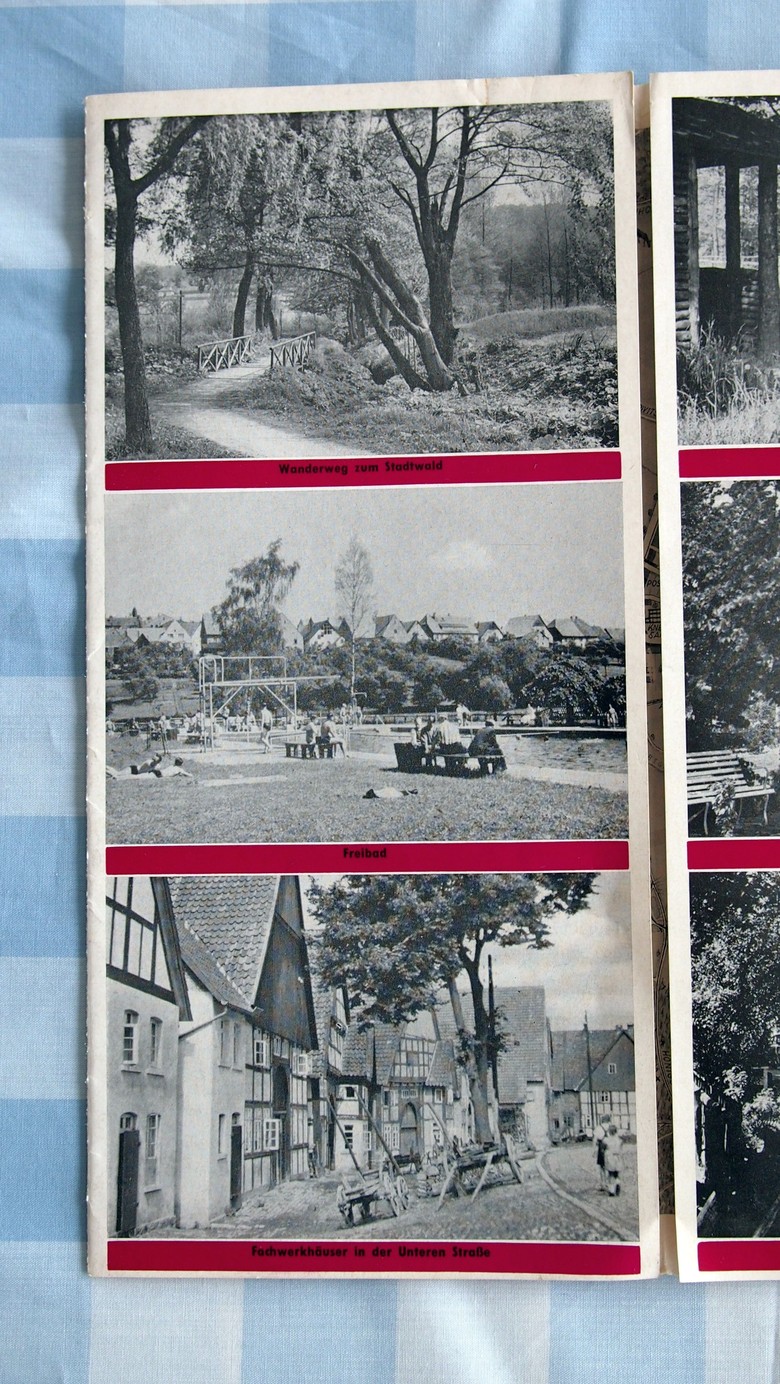

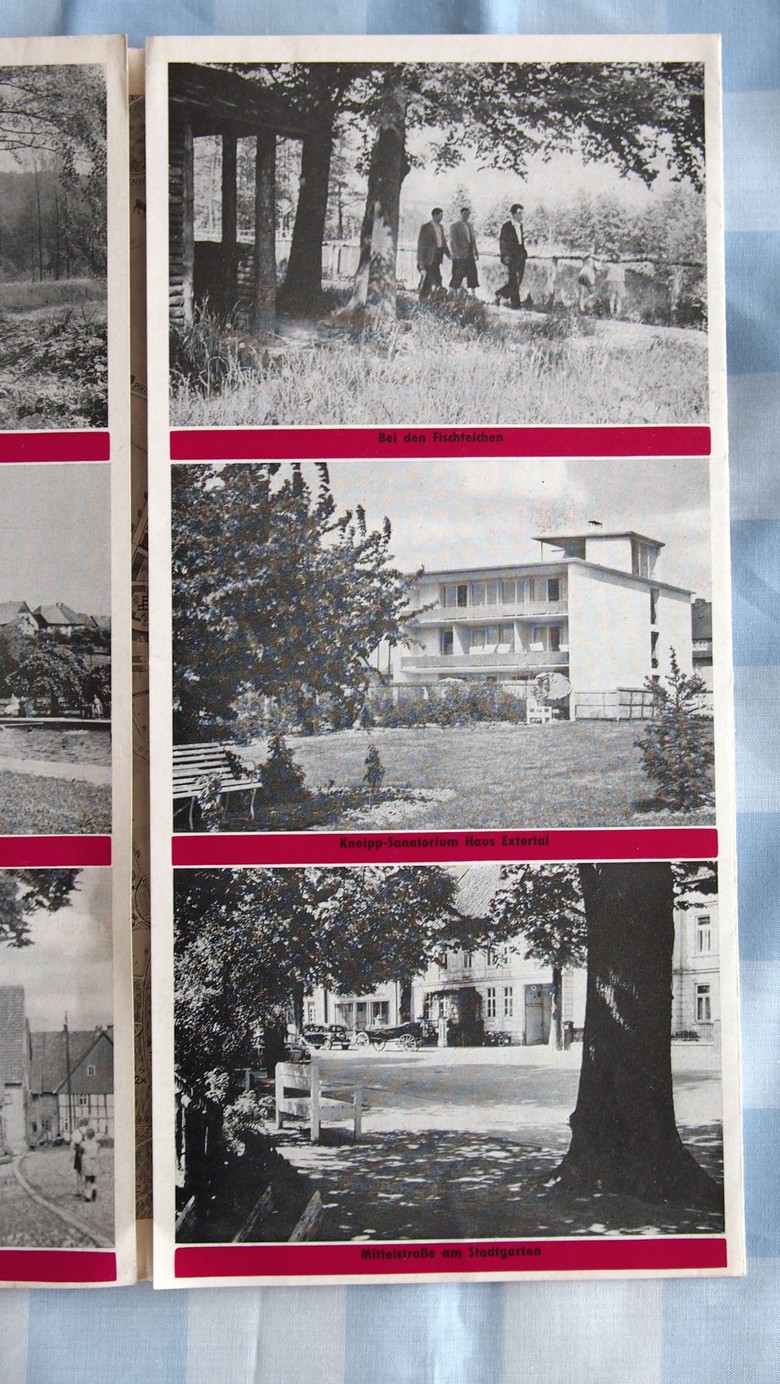

Etwa 4300 Einwohner zählte die zwischen Teutoburger Wald und Wesergebirge gelegene Kleinstadt Barntrup zu Beginn der 1960er Jahre. Die umgebende Natur bot für Wanderungen und Spaziergänge zahlreiche Möglichkeiten. Innerorts wollte man – folgt man den Fotografien von Richter und Sohn aus Barntrup im Prospekt – mit Fachwerkhäusern, dem städtischen Freibad „in sonniger Südlage mit großen Liegewiesen und klarem Wasser“ und dem Kneipp-Sanatorium Haus Extertal punkten.

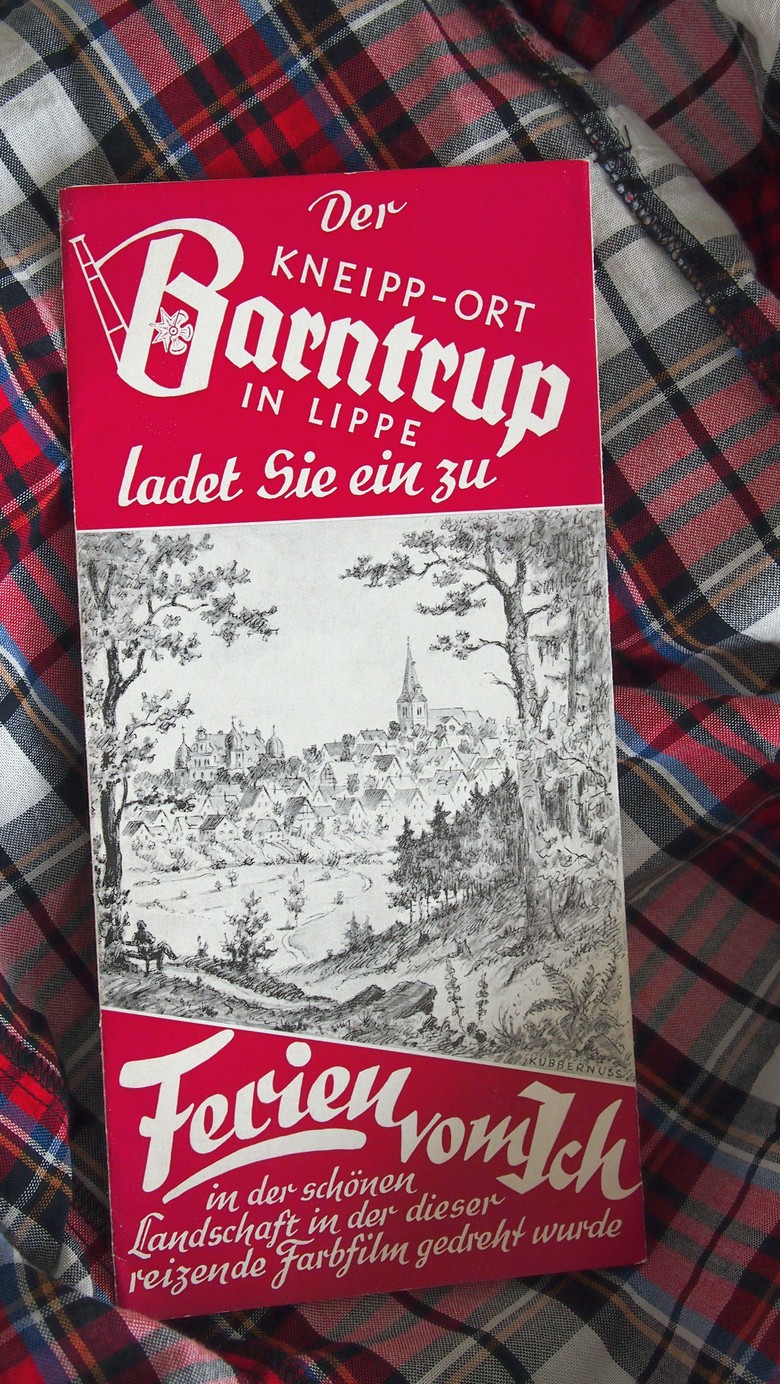

Das alles boten in der näheren und weiteren Umgebung viele Städte und Gemeinden. Was Barntrup dagegen besonders auszeichnete, war die Tatsache, dass es in den 1950er Jahren zur zentralen Kulisse für einen abendfüllenden Film ausgewählt wurde: Hier entstanden im Sommer 1952 große Teile des Farbfilms „Ferien vom Ich“. Für die Identität der Stadt war dieses Ereignis so einschneidend, dass noch ein knappes Jahrzehnt später damit auf dem Titel des Fremdenverkehrsprospektes geworben wurde: „Der Kneipp-Ort Barntrup in Lippe ladet (sic!) Sie ein zu Ferien vom Ich in der schönen Landschaft[,] in der dieser reizende Farbfilm gedreht wurde“.

Im November 1952 lief in den bundesdeutschen Kinos die Filmkomödie „Ferien vom Ich“ an. Produzent war Hans Deppe (1897–1969), der auch Regie führte. Den Stoff hatte er bereits 1934 erstmals verfilmt; nach dem Zweiten Weltkrieg stellte er mit den Kassenschlagern „Schwarzwaldmädel“ (1950) und „Grün ist die Heide“ (1951) die wichtigsten Klassiker des „Heimatfilms“ her. Auch seine Filmkomödie „Ferien vom Ich“ mit den Publikumslieblingen Rudolf Prack (1905–1981) und Marianne Hold (1929–1994) als sich findendes Liebespaar in den Hauptrollen und Willy Fritsch (1901–1971), Grethe Weiser (1903–1970), Paul Henckels (1885–1967), Oskar Sima (1896–1969) und Gunnar Möller (1928–2017) in weiteren tragenden Rollen kam gut an.

Gedreht wurde in Agfacolor. Die Entscheidung, in Farbe zu drehen, beförderte bei den frühen Heimatfilmen den Erfolg an den Kinokassen. Auch wenn es schon vor dem Ersten Weltkrieg erste Versuche mit Farbfilmen gegeben hatte und in den 1940er Jahren in Deutschland immerhin neun Kinofilme in Farbe präsentiert werden konnten, wurden in den deutschen Kinos in den 1950er Jahren mehrheitlich Schwarzweißfilme gezeigt. Das war auf die geringeren Produktionskosten und die hohen technischen Anforderungen bei der Ausleuchtung von Innenaufnahmen beim Farbfilm zurückzuführen.

Der Inhalt des Films geht auf einen Haupterzählstrang des Romans „Ferien vom Ich“ des schlesischen Schriftstellers Paul Keller (1873–1932) aus dem Jahr 1915 zurück: Der Ich-Erzähler, ein ehemaliger Schiffsarzt, realisiert darin gemeinsam mit einem finanzkräftigen deutschstämmigen Amerikaner die Idee, gestressten Zeitgenossen und -genossinnen in einem längeren Kuraufenthalt „nach einem Leben voll Aufregung, Überarbeit und gelegentlichen wilden Genüssen“ Ferien von sich selbst zu ermöglichen und sie so gesunden zu lassen. Ein Kernpunkt des Heilverfahrens ist es, „Rang, Titel, moderne Bekleidung, das Geld, die Uhr, die Zeitung, das unnütze Briefschreiben oder, wenn Sie es krasser sagen wollen, Verwandtschafts- und Bekanntschaftsfesseln“ abzulegen; ein weiterer wichtiger Punkt ist die Mitarbeit in allen handwerklichen oder landwirtschaftlichen Bereichen des „Ferienheim[s] des Lebens“.

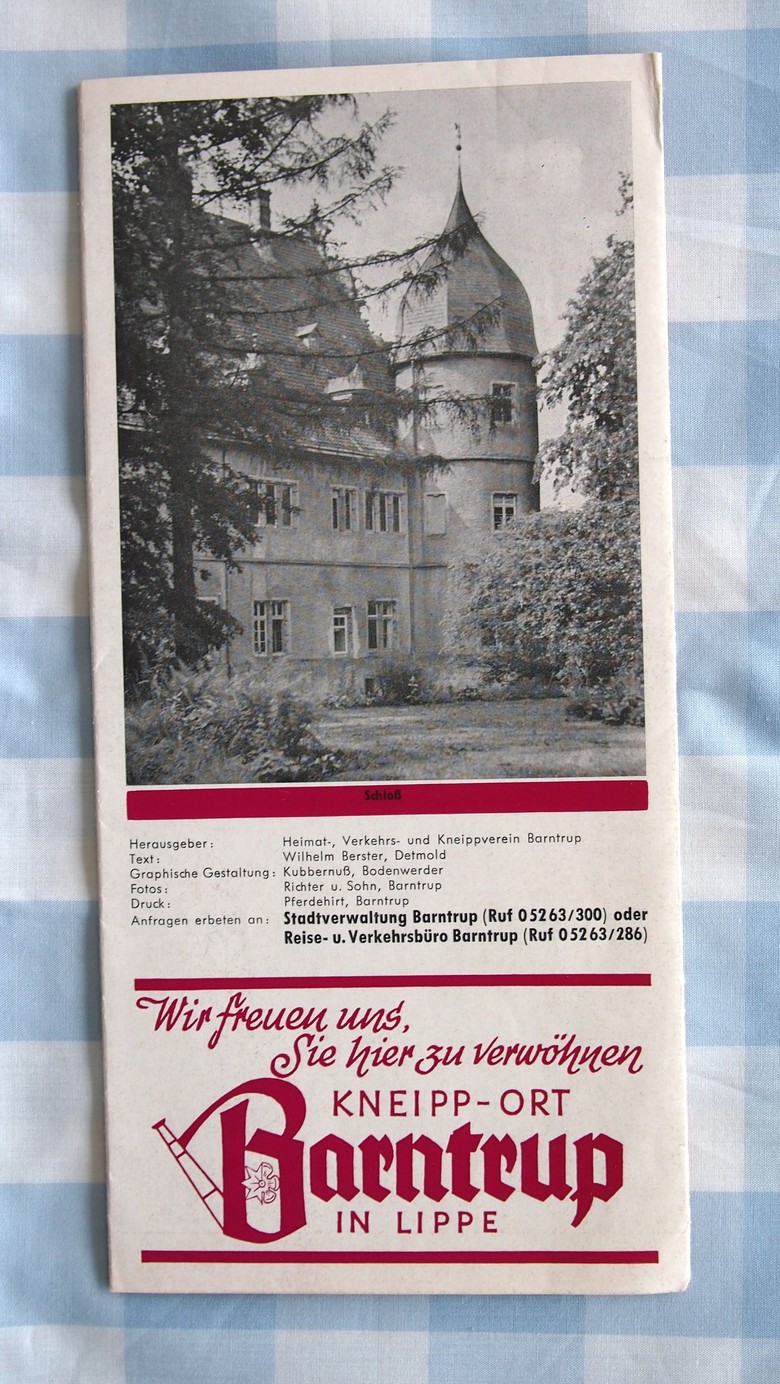

Auch im Film geht es um eine Reihe von Menschen, die sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren und denen ärztlicherseits angesichts ihrer hohen Arbeitsbelastung eine Erholungskur verschrieben wird Diese soll neben frischer Luft und Bewegung auch Anonymität implizieren. Unter Pseudonym mieten sich die Kurgäste in einem von der aparten Eva von Dornberg geführten Kurheim, für das sie ihren verschuldeten Gutsbetrieb verpachtet hat, ein. Der Drehort: das 1584–1588 im Stil der späten Weserrenaissance errichtete Kerßenbrocksche Schloss in Barntrup. Im Verlauf des Kuraufenthaltes kommt es zu einigen Verwicklungen; am Ende sind jedoch alle geheilt und der Kurgast mit dem Pseudonym Walter, der sich als der amerikanische Multimillionär und Investor Stefenson entpuppt hat, und die Geschäftsführerin „Fräulein Eva“ finden trotz eines gegen die Beziehung gerichteten Komplotts am Ende zueinander.

Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und der NS-Zeit stand vielen deutschen Kinogänger:innen der Sinn nach seichter, unpolitischer Unterhaltung und einer heilen ländlich geprägten Welt. Regisseur Hans Deppe kam dem mit zahlreichen Szenen eines geschönten Landlebens entgegen: In endlosen Szenen wird geerntet – vom Getreide über Tomaten bis hin zu Dahlien. Bei der Feldarbeit sind in der Arbeitsabfolge zwar viele Schritte unsinnig oder überflüssig, doch erzeugen die Männer, die Sense schwingen, sowie die Frauen, die mit den Rechen entweder Garben herstellen oder Halme zusammenharken, das Bild von geschäftigem Treiben. Es fließt bei all dem allerdings kein Tröpfchen Schweiß und die weißen Blusen mit zierlichen Puffärmeln und die hellen Sonnenhüte bleiben trotz staubiger Arbeit blütenrein. Eva von Dornberg geht im Fluss – ganz naturverbunden – nackt schwimmen, freilich ohne dass das Publikum mehr Haut als unbedingt nötig zu sehen bekommen. Zwei weitere Kurgäste im heiratsfähigen Alter finden bei der Erntearbeit zueinander – nicht, ohne dass problematisiert würde, ob es für Thomas aushaltbar ist, dass Henny im Monat 20 Mark mehr verdient als er. Mit solchen Szenen befand sich Hans Deppe auch ganz auf der Linie der Romanvorlage, mahnte Paul Keller in zeitgemäßer Zivilisationskritik doch bereits 1915 zur moralischen Umkehr und zur Abwendung vom materiellen Gewinnstreben in der Großstadt: Der durch die Zivilisation verdorbene Mensch finde allein in der Natur und bei körperlicher Arbeit zur eigentlichen sittlichen Tiefe und zur humanen und christlichen Existenz zurück.

Für die lokale Tourismuswerbung von Barntrup war das in fröhlichen Farben gezeichnete Landleben, das der Film vorstellt, auf jeden Fall ein Hauptgewinn, ließ sich doch auf dieser Basis denkbar einfach mit Wald und Feld, Fachwerkhäusern und frischer Luft punkten. Hinzu kam die Attraktivität eines Originalfilmschauplatzes, den nicht jede Fremdenverkehrsgemeinde bieten konnte. Was lag also näher, als diese Vorzüge in einem Faltblatt zusammenzuführen, zumal man sich die Farbfotografien dafür sparen konnte? Die kannten die Gäste ja schon aus dem Kino!

Literatur:

Pagenstecher, Cord: Der bundesdeutsche Tourismus. Ansätze zu einer Visual History: Urlaubsprospekte, Reiseführer, Fotoalben 1950 – 1990. Berlin 2003.